Trifinio Connectivity

Verbesserung der Vernetzung im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Trifinio-Fraternidad

Paul Bobsin, M. Sc., Prof. Dr. Alexander Siegmund

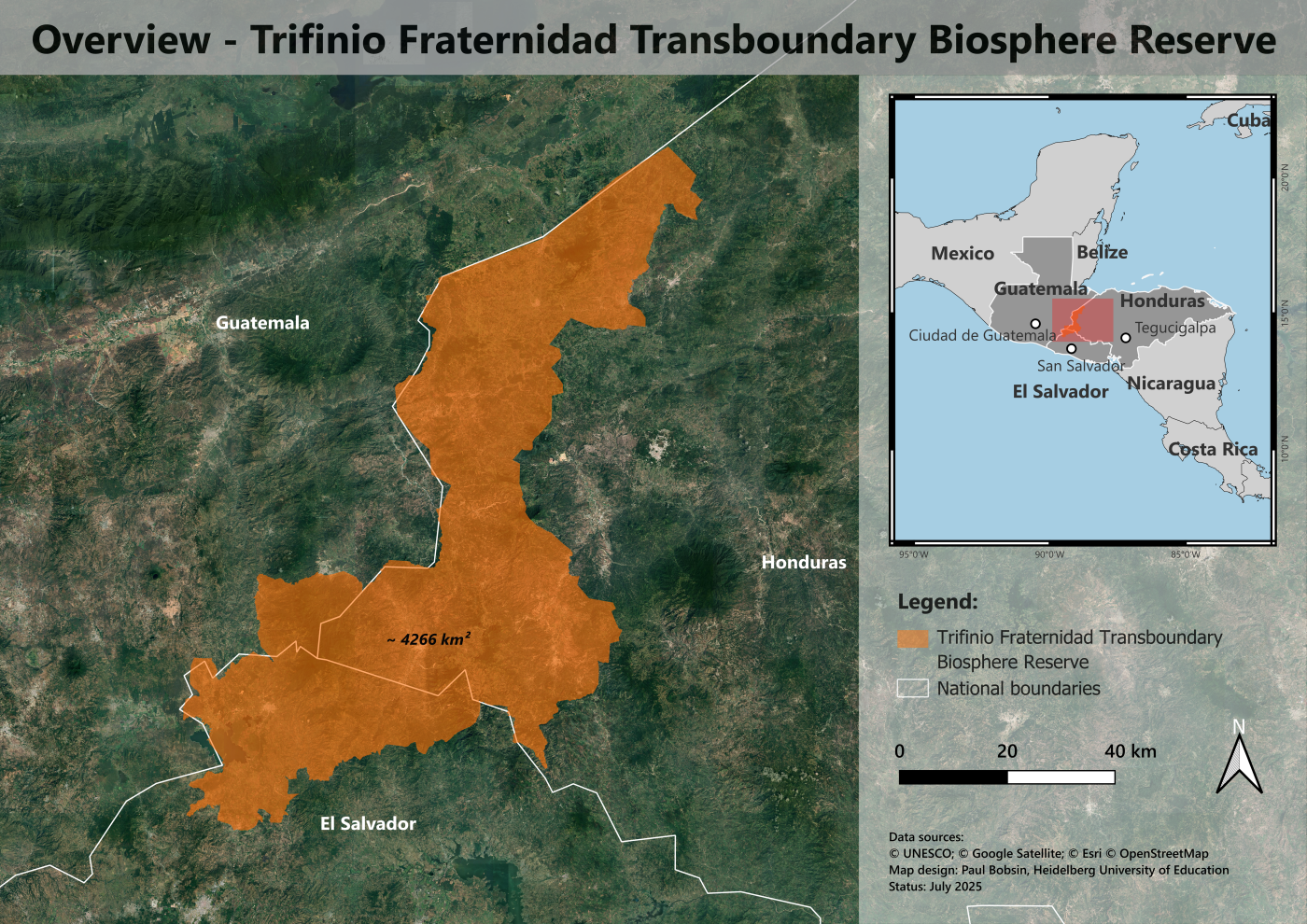

Die rapide Fragmentierung zentralamerikanischer Wälder und der Rückgang vernetzter Naturräume bedrohen zunehmend die Biodiversität, die Ökosystemresilienz und die Lebensgrundlagen lokaler Gemeinschaften, insbesondere im Grenzgebiet zwischen Honduras, Guatemala und El Salvador. Im Rahmen des UNESCO-Projektes "Scaling Up Connectivity in the Trifinio-Fraternidad Transboundary Biosphere Reserve" werden bestehende ökologische Korridore optimiert und neue Vernetzungsachsen auf Basis räumlicher Bestandsaufnahmen, Analysen zur Landnutzungsänderung und sozio-ökologischer Bewertungen entwickelt. Abschließend entstehen drei bis vier Szenarien zur Landschaftsvernetzung, die ökologisch, sozial und ökonomisch bewertet und in einem Abschlussbericht für lokale Workshops und Finanzierungspläne aufbereitet werden.

Weltweit geht die Zahl an geschützten und vernetzten Naturräumen zurück. Insbesondere in Zentralamerika nimmt der Verlust geschützter Flächen und die Fragmentierung von Waldlebensräumen rasant zu. Diese Entwicklung bedroht nicht nur die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems und die biologische Vielfalt, sondern geht zugleich mit dem Risiko des Artensterbens einher. Doch auch die Lebensgrundlagen lokaler Gemeinschaften sind durch derartige Entwicklungen in Zukunft zunehmend gefährdet.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Wiederherstellung und Verbesserung der landschaftlichen Vernetzung sowie der Schutz intakter sozio-ökologischer Systeme zentrale Bedeutung – nicht zuletzt, um den Zielen des Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework für 2050 gerecht zu werden.

Das von der UNESCO koordinierte Projekt "Scaling Up Connectivity in the Trifinio-Fraternidad Transboundary Biosphere Reserve" setzt genau hier an: Im grenzüberschreitenden Biosphärenreservat Trifinio-Fraternidad zwischen Honduras, El Salvador und Guatemala sollen bestehende Schutzkorridore funktional optimiert und ergänzende Vernetzungsachsen etabliert werden. Zunächst erfolgt eine räumliche Bestandsaufnahme, bei der in enger Kooperation mit der UNESCO und lokalen Partnern sämtliche relevanten Geodaten zusammengeführt und aufbereitet werden. Im Anschluss folgt eine Analyse der Landnutzungs- und Landbedeckungsänderung: Anhand frei verfügbarer multispektraler Satellitenaufnahmen entstehen feinräumige Karten für drei bis vier Zeitpunkte sowie eine aktuelle Waldtypologiekarte, validiert durch Referenzdaten und Feldbegehungen lokaler Partner. Darauf aufbauend werden strukturelle und funktionale Konnektivitätsmetriken berechnet, um die derzeitige Leistung der ökologischen Korridore in Bezug auf die wichtigsten Funktionen zu bewerten. Parallel dazu fliest eine geographische und sozio-ökonomische Analyse der Gestaltungsoptionen für ökologische Korridore ein, die Landnutzungskonflikte und lokale Entwicklungsinteressen gleichermaßen berücksichtigt.

Auf Basis dieser Datengrundlagen werden abschließend drei bis vier alternative Szenarien zur Landschaftsvernetzung entwickelt, hinsichtlich ihrer ökologischen Wirksamkeit, sozialen Machbarkeit und wirtschaftlichen Tragfähigkeit verglichen und einer ersten Kosten-Nutzen-Bewertung unterzogen. Sämtliche Ergebnisse werden in einem abschließenden Bericht aufbereitet, der als Grundlage für nationale und trinational koordinierte Workshops ebenso dient wie für die Ausarbeitung langfristiger Finanzierungspläne.

Projektlaufzeit: 01.07.2025 – 31.01.2026

Projektkoordination: UNESCO

Gefördert vom Kunming Biodiversity Fund (KBF)